Seminaraufgabe SoSe 2022: EHF Gruppe ANT

Autoren: Andreas Mentrup; Christabelle Feunang

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. M. Göbel

→ zum Hauptartikel: Systems Design Engineering - Seminaraufgabe SoSe 2022: Energiehaushalt eines E-Fahrzeugs

Einleitung

Bei der Bearbeitung von Projekten steht man immer wieder verschiedenen Herausforderungen gegenüber. Bei einer Unkoordinierten Herangehensweise kann es häufig zu Problemen in der Bearbeitung hinsichtlich Zeit und Effizienz kommen. Zudem können Aufgaben ein hohes Maß an Komplexität annehmen und dabei sehr vielschichtig werden. Um im Rahmen der Bearbeitung Koordination und einen Strukturierten Ablauf zu gewährleisten, können hier Entwicklungsmodelle eine Hilfestellung liefern.

Zielsetzung der Seminaraufgabe

Im Rahmen der Bearbeitung dieses Moduls, wurde die Seminaraufgabe gestellt den Energiehaushalt eines Elektrofahrzeuges zu berechnen. In der weiteren Betrachtung dieser Aufgabe wurde nur die reine Längsdynamik modelliert. Zur Erreichung des Ziels. Wurden drei Gruppen gebildet, welche jeweils einen Bereich der Entwicklung innerhalb des Elektrofahrzeuges übernehmen. Diese Gruppe betrachtet den Entwicklungsprozess des Antriebs E-Maschine gemäß V-Modell.

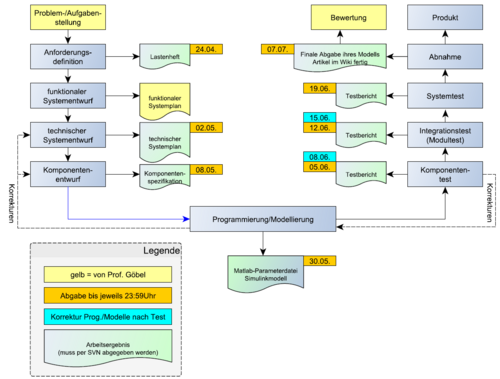

V-Modell

Bei der Umsetzung dieses umfangreichen Projektes wird das V-Modell angewandt. Das V-Modell ist ein Vorgehensmodell, welches den Entwicklungsprozess in verschiedene Phasen unterteilt und diese definiert. Auf der Linken Seite wird mit den funktionalen/fachlichen Spezifikationen begonnen, welche immer tiefer und detailreicher ausgebaut werden. In der Spitze (unten) erfolgt die Implementierung, welche dann Schritt für Schritt auf der rechten Seite mit der gegenüberliegenden Spezifikation getestet wird. Zu Beginn wurden wurden die Anforderungsdefinitionen in dem Lastenheft zusammengetragen. Anschließend wurde der funktionale Systementwurf mit der gesamten Seminargruppe zusammengetragen. Im nächsten Schritt wurde der technische Systementwurf mit dem technischen Systemplan realisiert. Im vierten Schritt wurde die Komponentenspezifikation für die verschiedenen Komponenten zusammengestellt. Anschließend folgte die Programmierung mit Matlab Simulink. Nach Abschluss der Programmierung wird mit der Testphase begonnen. Hierzu wurden die Komponenten durch anderen Gruppen jeweils getestet.

Anforderungsdefinition: Lastenheft

Zu Beginn des Projektes wurde eine Anforderungsliste erstellt. Die Anforderungen an das Lastenheft sind so allgemein wie möglich und so einschränkend wie nötig beschrieben. Das erste Kapitel definiert die Energieart der Antriebsform. Im nächsten Kapitel werden die einzelnen Energieformen für den Antrieb beschrieben. Im Kapitel 3 geht es um die Überwachung. Im nächsten Kapitel wird die Leistung beschrieben, welche einen möglichst hohen Wirkungsgrad aufweisen soll. Das letzte Kapitel definiert die Anforderungen an die Dokumentation des Projektes. Einige dieser Anforderungen wurden im Laufe des Projektes angepasst oder ergänzt.

| ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Dursicht von | am | Status Auftraggeber' | Kommentar Auftragnehmer | Status Auftraggeber' | Kommentar Auftraggeber |

| 001 | I | 1 | Mögliche Energiearten für die Einspeisung in das Antriebssystem | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 002 | A | - | Benzin | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |

| 003 | A | - | Diesel | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |

| 004 | A | - | Biotreibstoffe | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |

| 005 | A | - | Gas | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |

| 006 | A | - | Elektro | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert | - |

| 007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 008 | I | 2 | Geometrie | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | |

| 009 | A | - | Abmessungen (Höhe, Länge, Breite, Durchmesser) passend wählen sodaß diese im Fahrzeug verbaut werden können | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | genauer werden oder weglassen. Geometrie ist bei Ihnen kein Thema, denn es geht ja um die Simulation des Fahrzeugs. |

| 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 011 | I | 2 | Verwendung einer einzelnen Energieform für den Antrieb | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 012 | A | - | Bei Verwendung eines klassischen Verbrennungsmotor muss überprüft werden welcher Kraftstoff sich am besten eignet | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |

| 013 | A | - | Mögliche Verwendung eines reinen Elektromotors ohne | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert mit Einschr. | unklar,Satz unvollständig |

| 014 | A | - | Verwendung eines Gasantriebes | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |

| 015 | A | - | Verwendung eines Solarpanels | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert | - |

| 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 017 | I | 3 | Verwendung einer Hybride Antriebsform (2-Stufig) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 018 | A | - | Verwendung eines z.B. Verbrennungs- & Elektromotors | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |

| 019 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 020 | I | 4 | Verwendung von Multi- Antriebsformen (Kombinationen aus Kapitel 2 und 3 z.B. Verbrenner, Elektro und Solarpanel) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 021 | A | - | Zuverlässige Nutzung durch bsp. Verbrenner, Elektro und Solarpanel | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |

| 023 | I | 5 | Überwachung | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 024 | A | - | Messwerte und/oder Diagnosen für den Zustand des Systems | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert mit Einschr. | unklar, Satz unvollständig |

| 025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 026 | I | 6 | Gewicht des ausgewählten Antriebsystems | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 027 | A | - | Möglichst geringes Gewicht um Effizienz so gut wie möglich zu halten | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | unklar. Gewicht für diese Aufgabe unwichtig. |

| 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 029 | I | 7 | Leistung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 030 | A | - | Möglichst Konstante Leistung des Antriebssystem | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Leistung abh. Vom Regelkreis im Modul FLD |

| 031 | A | - | Anstreben eines hohen Wirkungsgrades (optimale Nutzung bei möglichst geringem Verbrauch) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert mit Einschr. | Sie müssen den Wirkungsgrad in der Simulation berücksichtigen, aber nicht optimieren |

| 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 033 | I | 8 | Beanspruchungen | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 034 | A | - | Der Verschleiß durch mechanische Beansprungen sollte möglichst gering sein | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |

| 035 | A | - | Die Thermische Einwirkung sollte gering wie möglich gehalten werden | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |

| 036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 037 | I | 9 | Nachhaltigkeit | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 038 | A | - | Einstufung möglichst geringer Umweltbelastung (Emissionen) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |

| 040 | A | - | Sicherstellung der Robustheit für Einsatzbedarf (am besten langfristige Lebensdauer) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |

| 041 | A | - | Möglichst geringe Lärmbelastung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |

| 042 | A | - | Ressourcenschonende Bauweise mit möglichst leichter Zugänglichkeit zu den Bauteilen | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 25.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |

| 043 | A | - | Recyclefähigkeit | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |

| 044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 045 | I | 10 | Dokumentation | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |

| 046 | A | - | Erstellung des Wiki-Artikels | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | akzeptiert | - |

| 047 | A | - | Anleitung zur Verwendung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | akzeptiert | - |

| 048 | A | - | Schrittweise beschreibung der Modellierung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | akzeptiert | - |

Funktionaler Systementwurf

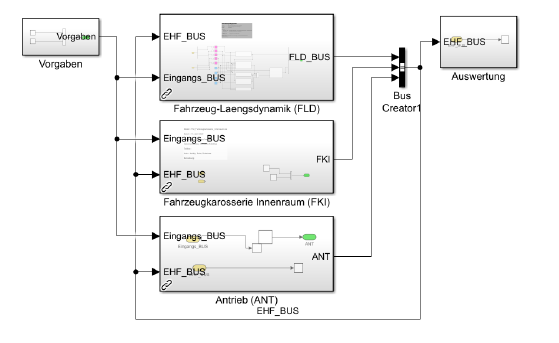

Der Funktionale Systementwurf ist eine Phase indem funktionaler Hinsicht auf Ebene der Fachanforderungen ein Systementwurf geschrieben wird. Dieser entspricht dem Lastenheft. Der Funktionale Systementwurf gliedert sich in drei Module. Fahrzeug Antriebssystem, Fahrzeugkarosserie Innenraum und Fahrzeug Längsdynamik (siehe Abbildung 3). Diese Gruppe hat sich mit dem Antriebsystem beschäftigt.

Das Antriebsystem des E-Fahrzeugs wurde in drei Subkomponeneten unterteilt:Solarzelle, Akku und E-Maschine.

- Solarzelle: Hiermit wird die Leistung zum Einspeisen des E-Fahrzeugs berechnet. Diese hängt von der Sonneneinstrahlungsdichte und der Solarfläche des Fahrzeugs.

- Akku: Diese Komponente ermittelt den Akkustand des E-Fahrzeugs.

- E-Maschine: Hier werden die Rekuperationsleistung, der elektrischer Verbrauch und die Ist-Leistung(Leistung ders Antriebstrangs) berechnet.

Technischer Systementwurf

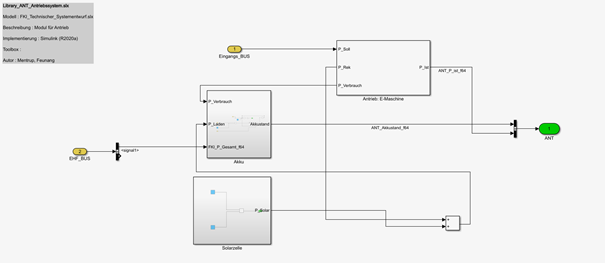

Der Technische Systementwurf betrachtet nun eine Stufe tiefer das System als der Funktionale Systementwurf. Auch hier wird unser Technisches System in drei Hauptkomponenten (Teilsysteme) unterteilt. Die Solarzelle, den Akku und der Antrieb die E-Maschine. Die verschiedenen Teilsysteme weisen zum Teil mehrere Ein- und Ausgänge auf und zeigen die Schnittstellen zur Systemumwelt auf.

Komponentenspezifikation

Für jede Komponenten wurde eine eigene Spezifikation erstellt. Die Komponentenspezifikation zerlegt die drei Teilsysteme in Ihre einzelnen Komponenten. Jede dieser Spezifikationen gibt Aufschluss über die genauen Bezeichnungen der Eingänge, der Ausgänge sowie der verwendeten Parameter.

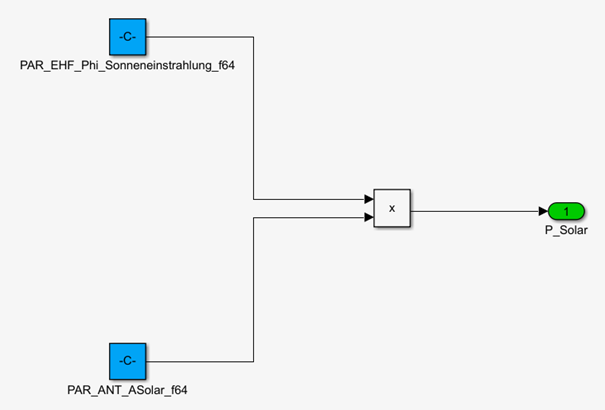

Solarzelle

Die Solarzelle hat als einzigen Eingang die Sonnenleistungsdichte (PAR_EHF_Phi_Sonneneinstrahlung_f64) und als Ausgang die Leistung der Solarzelle (P_Solar). Der einzige Parameter, der zur Berechnung verwendet wurde ist die Solarfläche (PAR_ANT_ASolar_f64). Die Sonnenleistung wird in der Simulation vorgegeben. Die Ermittlung der vorhandenen Solarfläche hat sich gemäß der Aufgabenstellung ergeben. Als Fahrzeug wurde ein Postauto verwendet, welches vom Modell Street Scooter Work L ist. Daraus hat sich eine Fläche von 5,44 m2 ergeben. Die Solarleistung wurde mit 300 W pro 1,5m^2 angenommen. Die Gesamtleistung beläuft sich somit auf 800 Watt. Der Wirkungsgrad der Nennleistung ist in der Rechnung berücksichtigt. Zur Vereinfachung wurden Standardtestbedingungen für Watt Peak angenommen. Die Bestrahlungsstärke wurde mit 1000W/m^2 gemäß Deutschland (NRW) übernommen bei einem Sonnenlichtspektrum von 1,5.

- Eingang

- Sonnenleistungsdichte: PAR_EHF_Phi_Sonneneinstrahlung_f64 [W/m^2]

- Ausgang

- Leistung Solarzelle: P_Solar [W]

- Parameter

- Solarfläche: PAR_ANT_ASolar_f64 [m^2]

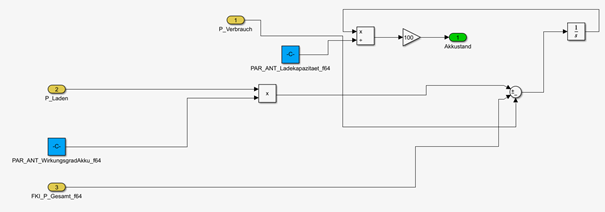

Akku

Der Wirkungsgrad beim laden entspricht 98%. Zur Berechnung der Ladeleistung wird die Solarleistung mit der Rekuperationsleistung addiert. Der Akkustand ergibt sich aus der Formel gemäß Komponentenspezifikation. Die Verbrauchsleistung im Innenraum wurde durch die Gruppe FKI bestimmt und in der Komponente Akku mit der Variable FKI_P_Gesamt_f64 verrechnet. Die notwendige Logik aus Kapitel 5 konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr voll funktionsfähig umgesetzt werden. Die Ladekapazität wurde gemäß Fahrzeug der Aufgabenstellung als fix festgelegt.

- Eingänge

- Elektrischer Verbrauch: P_Verbrauch [W]

- Ladeleistung: P_Laden [W]

- Verbrauchsleistung Innenraum: FKI_P_Gesamt_f64 [W]

- Ausgang

- Akkustand: ANT_Akkustand_f64 [%]

- Parameter

- Ladekapazität: PAR_ANT_Ladekapazitaet_f64 = 40 [kWh]

- Wirkungsgrad: PAR_ANT_WirkungsgradAkku_f64

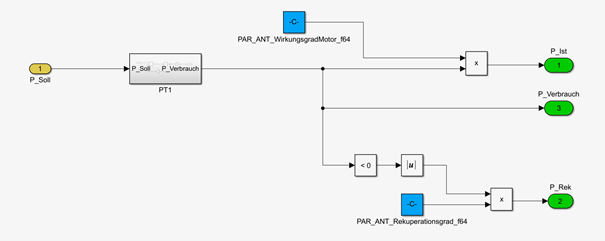

Antrieb E-Maschine

Der Wirkungsgrad des Elektromotors wurde mit 85% angenommen. Die Eingangsgröße die Sollleistung wird hier vorgegeben. Der Ausgang die Rekuperationsleistung wird als negativ Leistung (P_Verbrauch) des Motors betrachtet. Dabei wird die negativ Leistung zum Betrag genommen und mit dem Rekuperationsgrad multipliziert. Diese anschließend positive Leistung fließt nun in den Akku. Das Übertragungsverhalten dieses Moduls wurde mit einem PT1-Glied realisiert.

- Eingang

- Sollleistung: P_Soll [W]

- Ausgänge

- Rekuperationsleistung: P_Rek [W]

- Ist-Leistung (Antriebsstrang): P_Ist [W]

- Elektrischer Verbrauch: P_Verbrauch [W]

- Parameter

- Wirkungsgrad des Elektromotors: PAR_ANT_WirkungsgradMotor_f64

- Rekuperationsgrad: PAR_ANT_Rekuperationsgrad_F64

Programmierung / Modellierung

Solarzelle

Akku

Antrieb E-Maschine

Komponententest

Der Komponententest ist ein Softwaretest, welcher die einzelnen Module auf Ihre Lauffähigkeit und Korrektheit zu überprüfen. Die Lauffähigkeit der Komponenten ist der erste Teil der Überprüfung, welcher möglichst früh erfolgen soll, da Auswirkungen hier auf das gesamte technische System wirken. Für den Komponententest werden alle Komponenten einzeln isoliert betrachtet, da in diesem Schritt der Testphase nur einzelne Komponenten getestet werden und nicht das Gesamtsystem, müssen anschließend noch andere Tests erfolgen. Der Komponententest dieses Moduls wurde durch die Gruppe FLD ausgeführt. Aufgrund des Zeitlichen Rahmens konnten anschließend keine weiteren Tests mehr durchgeführt werden.

Solarzelle

| Testfall-ID | Testfall-Name | Anforderungs-ID | Vorbedingungen und Eingänge | Aktionen | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis | Bewertung | Kommentar |

| 001 | Programmierkonventionen | Allg. | - | - | Entspricht Programmierkonventionen | Entspricht nicht den Programmierkonventionen | n. i. O. | "Farbe der Konstanten sollte hellblau sein.

Ausgänge entsprechen nicht den Namenskonventionen." |

| 002 | Laden von Konstanten | Allg. | - | - | Konstanten werden aus der Parameterdatei geladen | Konstanten werden nicht geladen | n. i. O. | Blöcke sind als Konstanten angelegt, das Modell lädt jedoch nicht die Konstanten aus dem Workspace. |

| 003 | Schnittstelle entprechend K-Spec | S001 | - | - | Schnittstelle wurden entsprechend der Komponentenspezifikation angelegt. | PAR_EHF_Phi_Sonneneinstrahlung_f64 sollte ein Eingang sein,ist jedoch im Modell eine Konstante | n. i. O. | - |

| 004 | Lauffähigkeit | Allg. | - | Ausführen | Die Komponente ist lauffähig. | Die Komponete ist lauffähig. | i. O. | - |

| 005 | Fahrzeugfläche | S002 | - | Ausführen | Konstante hat korrekten Wert und wird vom Programm eingelesen | "Konstante hat korrekten Wert, wurde jedoch mit "","" statt mit ""."" geschrieben (Matlab Syntax),Konstante wird vom Programm eingelesen" | n. i. O. | "Parameterdatei setzt die Variable auf 5 und nicht auf 5,44, da ein Komma verwerwendet wurde.Siehe Test 002" |

| 006 | Wattpeak | S003 | - | "Berechnung des Sollwertes: 300W / 1,5m² * 5,44m²Vergleich mit Ist-Wert" | 1088 W | 1 W | n. i. O. | "Siehe Test 002.Die Anforderung ist unklar definert." |

| 007 | Ausgangsleistung | S004 | Keine Eingänge vorhanden | Ausführen | 800 W | 1 W | n. i. O. | "Siehe Test 002.Die Anforderung ist unklar definert." |

Akku

| Testfall-ID | Testfall-Name | Anforderungs-ID | Vorbedingungen und Eingänge | Aktionen | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis | Bewertung | Kommentar |

| 001 | Programmierkoventionen | Allg. | - | - | Entspricht Programmierkonventionen | Entspricht nicht den Programmierkonventionen | n. i. O. | "Farbe der Konstanten sollte hellblau sein.Ein- und Ausgänge nicht nach Namenskonventionen." |

| 002 | Laden von Konstanten | Allg. | - | - | Konstanten werden aus der Parameterdatei geladen | Nein | n. i. O. | Blöcke sind als Konstanten angelegt, das Modell lädt jedoch nicht die Konstanten aus dem Workspace. |

| 003 | Lauffähigkeit | Allg. | - | Ausführen | Die Komponente ist lauffähig. | Schnittstelle wurden entsprechend der Komponentenspezifikation angelegt. | i. O. | - |

| 004 | Wirkungsgrad des Ladens | A001 | "P_Verbrauch = 98;P_Laden = 100" | Ausführen | Akkustand bleibt bei 100 % | "Konstanten falsch geladen: Akkustand sinkt Mit richtigen Konstanten: Akkustand bleibt bei 100 %" | siehe Kommentar | Wenn die Konstante aus dem Workspace geladen wird, dann ist das Ergebnis korrekt. |

| 005 | P_Laden = P_Solar + P_Rek | A002 | - | - | Berechnung innerhalb der Komponente | Berechnung nicht in Komponente | n. i. O. | "Die Berechnung wird in der Gesamtkomponte ausgeführt.P_Solar und P_Rek sind in der Komponete nicht vorhanden." |

| 007 | Formel für Ausgang | A003 | - | Inhaltsanalyse | Formel wurde umgesetzt | Formel wurde umgesetzt | i. O. | Achtung: Kapazität ist in W/h, Verbrauch ist in W/s oder J, Einheit des Ausgangs ist dadurch nicht Prozent sonder Prozent/3600 (da 1h/1s = 1/3600) |

| 008 | Gruppe FKI gibt Leistungsabgabe vor | A004 | - | - | - | - | siehe Kommentar | Gehört nicht in die Komponentenspezifikation |

| 009 | Begrenzung der Innenraumleistung bei Akkustand unter 10 % | A005 | "P_Verbrauch = 0;P_Laden = 0;P_Gesamt = 100" | Ausführen | Akkustand sinkt bis 10 % und bleibt dann konstant | Akkustand sinkt ins negative scheinbar ohne Limit. | n. i. O. | P_Innenraum ist nicht definiert |

| 010 | 40 kWh = 100 % | A006 | - | - | - | - | siehe Kommentar | Wenn die Konstante aus dem Workspace geladen wird, dann ist das Ergebniss korrekt. |

| 011 | Kein Laden über 100 % | A007 | "P_Verbrauch = 100;P_Laden = 0;P_Gesamt = 0" | Ausführen | Der Akkustand steigt nicht über 100 % | Selbst bei korrekt geladenen Konstanten steigt der Wert ins Unendliche | n. i. O. | Keine Begrenzung auf 100 % vorhanden |

| 012 | Obere Grenze des Ladestandes | A009 | "P_Verbrauch = 0;P_Laden = 100;P_Gesamt = 0" | Ausführen | Der Akkustand steigt nicht über 100 % | Selbst bei korrekt geladenen Konstanten steigt der Wert ins Unendliche | n. i. O. | - |

| 013 | Untere Grenze des Ladestandes | A009 | "P_Verbrauch = 100;P_Laden = 0;P_Gesamt = 0" | Ausführen | Der Akkustand steigt sinkt nicht unter 0 % | Selbst bei korrekt geladenen Konstanten sinkt der Wert unter 0 % | n. i. O. |

E-Maschine

| Testfall-ID | Testfall-Name | Anforderungs-ID | Vorbedingungen und Eingänge | Aktionen | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis | Bewertung | Kommentar |

| 001 | Programmierkoventionen | Allg. | Entspricht Programmierkonventionen | Entspricht nicht den Programmierkonventionen | - | - | n. i. O. | "Farbe der Konstanten sollte hellblau sein.Ein- und Ausgänge nicht nach Namenskonventionen.Im PT1-Modell fehlen alle Farben.Es sollten keine weiteren Unterkomponenten verwendet werden." |

| 002 | Laden von Konstanten | Allg. | - | - | Konstanten werden aus der Parameterdatei geladen | Nein | n. i. O. | Blöcke sind als Konstanten angelegt, das Modell lädt jedoch nicht die Konstanten aus dem Workspace. |

| 003 | Alle Konstanten anlgelegt | Allg. | - | - | Alle Konstanten angelegt | PT1: T fehlt | n. i. O. | siehe Screenshot |

| 004 | Solleistung auf P_Soll = 0 | E001 | PT1: T = 1 | Ausführen | Alle Ausgänge auf 0 | Programm nicht lauffähig | n. i. O. | siehe Screenshot |

| 005 | Wirkungsgrad | E001 | - | Überprüfen der Parameter in Parameterdatei | PAR_ANT_WirkungsgradMotor_f64 = 85 % | PAR_ANT_WirkungsgradMotor_f64 = 85 % | i. O. | - |

| 006 | Eingänge | E002 | - | Überprüfen der Eingänge | Ein Eingang (P_Soll) | Ein Eingang (P_Soll) | i. O. | Siehe Test 001 |

| 007 | Rekuperationsgrad | E003 | - | Überprüfen der Parameter in Parameterdatei | PAR_ANT_Rekuperationsgrad_F64 = 10 % | PAR_ANT_Rekuperationsgrad_F64 = 10 % | i. O. | - |

| 008 | Voraussetzung negative Leistung | E004 | - | - | - | - | siehe Kommentar | "Anforderung unklar,Programm nicht ausführbar (Siehe 004)" |

| 009 | P_Rek | E005 | - | - | - | - | siehe Kommentar | "Warum 0,1 statt PAR_ANT_Rekuperationsgrad_F64?P_Verbrauch ist im Modell zu sehen, wurde jedoch in der K-Spec zuvor nicht definiert." |

| 010 | Betrag bei P_Rek | E006 | - | Inhaltsanalyse | Es wird der Betrag genommen, bevor das Ergebnis an den Ausgang P_Rek gegeben wird. | Es wird der Betrag genommen, bevor das Ergebnis an den Ausgang P_Rek gegeben wird. | i. O. | - |

| 011 | Schalter für Rekuperation | E007 | - | Suchen des Schalters | Ein Schalter ist vorhanden. | Kein Schalter ist vorhanden. | n. i. O. | - |

| 012 | PT1-Übertragungsverhalten | E009 | - | - | - | - | siehe Kommentar | "PT1 Glied vorhanden, jedoch ist die Konstante T nicht gesetzt:Nicht ausführbar (vgl. 003)" |

| 013 | Übergebene Leistung vom Akku | E010 | - | - | - | - | siehe Kommentar | "Anforderung unklar,Leistung vom Akku nicht vorhanden" |

| 014 | P_Ist | E011 | - | - | - | - | n. i. O. | "Enspricht nicht den Absprachen mit FLD.Die Istleistung sollte der Solleistung entsprechen, falls nicht die Maximalleistung erreicht ist." |

Integrationstest

Der Integrationstest war im Sommersemester 2022 kein Bestandteil des Kurses Systems-Design-Engineering im Studiengang BSE.

Systemtest

Der Systemtest war im Sommersemester 2022 kein Bestandteil des Kurses Systems-Design-Engineering im Studiengang BSE.

Fazit

Letztlich lässt sich festhalten, dass das Projekt gemäß der Aufgabenstellung und den sich daraus ergebenden Anforderungen bis zu einem gewissen Punkt umsetzen lassen haben. Zu Beginn des Seminars am Anfang des Semesters, wirkte die Aufgabenstellung erst sehr komplex und umfangreich. Durch die Stufenweise Anwendung und Umsetzung der Schritte gemäß V-Modell konnte das Projekt in einzelne Phasen unterteilt sowie strukturiert werden, welches die Bearbeitung erleichterte. Leider konnte die Seminaraufgabe nicht komplett fertig gestellt werden aufgrund von Ereignissen an der Hochschule. Somit konnten die Schritte nach dem Komponententest nicht mehr umgesetzt werden. Nach diesem Seminar lässt sich festhalten, dass das Vorgehen gemäß des V-Modells für komplexere Aufgabenstellungen effektiv und sinnvoll ist und ein hilfreiches Instrument für die Durchführung von diversen Projekten ist.

Literaturverzeichnis

→ zum Hauptartikel: Systems Design Engineering - Seminaraufgabe SoSe 2022: Energiehaushalt eines E-Fahrzeugs